鋳物業界には、専門的な用語が多数存在します。

本記事では、初心者から経験者まで役立つ「や行」の鋳物用語を詳しく解説します。

ヤング率(やんぐりつ)

材料の「剛性(硬さ・変形のしにくさ)」を表す基本的な物性値の一つ。

物体に引っ張り力や圧縮力を加えたときの「応力」と「ひずみ」の関係を表す定数のことを指します。

焼きばめ(やきばめ)

金属部品同士を強固に結合させるための嵌合(かんごう)技術の一つ。

加熱によって外側の部品(金属リングや外筒など)を膨張させて、内側の部品(シャフトや芯など)に嵌め込み、冷却による収縮で強固に固定する方法です。

モーターのローターと軸の接合、歯車(ギア)とシャフトの固定、ベアリングの嵌合などで使われます。

焼き入れ(やきいれ)

一定の温度まで上昇させ、急激に冷却すること。

鋼の硬度や強度を向上させるために行います。

焼きもどし(やきもどし)

焼き入れ時より低い温度で再度加熱し、冷却すること。

鋼をより強靭にすることを目的とします。

基本的には焼き入れとワンセットです。

焼なまし(やきなまし)

鋳物を一定の温度で加熱し、ゆっくり冷却して内部応力を除去する処理のこと。

加工性や寸法安定性を高めます。

焼け肌(やけはだ)

鋳物表面が酸化して赤茶色や黒っぽくなった状態のこと。

酸化皮膜や鋳型との反応で起こり、後工程で除去されることが多いです。

焼き割れ(やきわれ)

熱応力や冷却時の収縮で発生する亀裂のこと。

鋳物の欠陥の一種で、強度低下の原因になります。

融点(ゆうてん)

金属が固体から液体に変化する温度のこと。

湯(ゆ)

溶けた金属のこと。

「湯まわり」や「湯流れ」などの形で使用されます。

例:「湯の流れが悪くて鋳巣が出た」など。

湯口(ゆぐち)

鋳型に溶湯(金属)を注ぎ入れるための入り口部分のこと。

設計により鋳造品質が左右されます。

湯道(ゆみち)

溶湯を湯口から鋳型のキャビティ(中子空間)まで導く通路のこと。

流動性や冷却に影響します。

湯回り(ゆまわり)

溶湯が鋳型内にスムーズに行き渡ること、またはその状態を指します。

湯回りが悪いと欠陥の原因になります。

湯切れ(ゆぎれ)

溶湯が鋳型内に十分に充填されず、部分的に欠けてしまう鋳造不良のこと。

原因は温度不足や流れの不良などがあります。

湯じわ(ゆじわ)

溶湯同士がうまく融合せずにできる薄い線状の欠陥のこと。

冷却が早すぎる場合などに発生します。

湯流れ(ゆながれ)

溶けた金属(溶湯:ようとう)が鋳型の中を流れていく様子や状態を指します。

鋳造工程において、溶湯(金属を溶かしたもの)が湯口から鋳型内部をどのように流れていくか、その流れ方の良し悪しや性状を表現する言葉です。

湯あか(ゆあか)

溶けた金属を鋳型に注ぐ際に発生する酸化物や不純物が、鋳物の表面や内部に付着・残留したものを指します。

溶湯(金属を溶かした状態)を空気中で扱う際、金属の表面が酸素と反応してできる酸化皮膜(スケール)や、溶湯中の不純物が固まり、これが鋳物内部や表面に取り込まれると、外観不良や機械的性質の低下を引き起こす可能性があります。

湯ざかい(ゆざかい)

鋳型内で複数の溶湯(溶けた金属)が合流した際に、その境界部分がうまく融合せずに生じる線状の欠陥や構造的な不連続部を指します。

この境目は一見見えにくいこともありますが、内部的には密着が弱く、機械的強度や気密性が低下する原因になります。

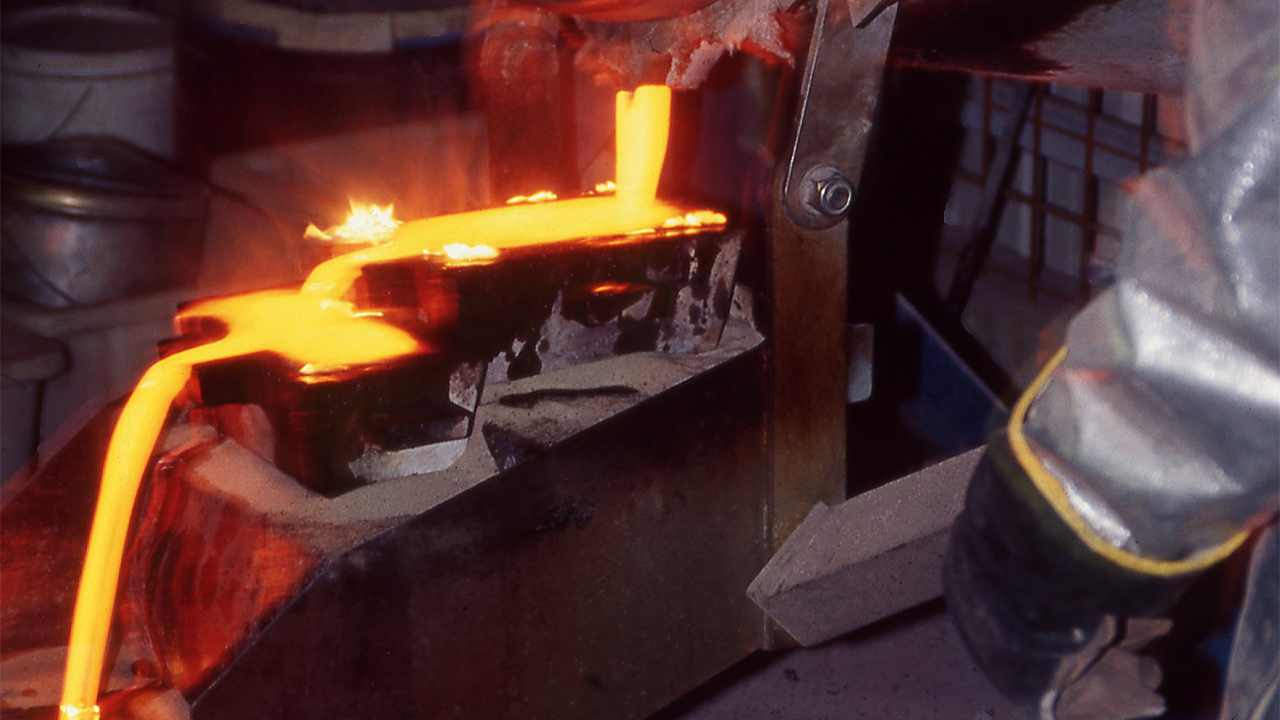

溶解炉(ようかいろ)

金属を溶かすための炉のこと。

コークス炉、電気炉、キューポラなどの種類があります。

溶湯(ようとう)

溶かされた金属を鋳型に流し込む直前の状態のこと。

溶湯処理(ようとうしょり)

溶かした金属に対して脱ガス、脱酸、合金添加などを行う工程のこと。

品質を左右する重要な作業です。

神栄株式会社は、ベトナム・タイのローカル協力工場から鋳物及び金属製品を輸入販売しております。

ベトナムから8年以上、タイからは約40年以上の輸入実績があり、豊富な経験を持つスタッフを多数有しています。

リスクヘッジとコストダウンとして、ベトナム・タイからの調達をご検討頂きますようお願いいたします。

今後も現地スタッフと連携し、引き続き貿易、生産、コスト低減、リスクヘッジなど、鋳物CHINA+ONEでお客様により良いサービスを提供できるように、努力をしていきたいと思いますので、是非、タイ、ベトナムにお越しの際は、現場の視察に足を運んで頂ければ幸いです!