鋳物の歴史と庶民生活への普及、鋳物師の役割、南部鉄器の誕生、昭和時代のプレス加工技術の影響を解説。

古代技術の発展

王朝や宗教、時の権力と密接なつながりを持ちながら、高度な芸術品を作るまで高まった鋳物の技術ですが、今度は庶民生活への広がりから見てみましょう。

融点が低くて扱いやすい青銅を使った鋳物は、5000年前には作られていました。融点が高く加工難度の高い鉄を材料とする鋳物は、今から2500年前頃に中国で作られはじめます。

これらの技術は時代が下るとともに日本にも伝えられ、弥生時代には祭祀用の青銅器が国内でも作られ始めたと考えられています。

鋳物技術の広がりと現代への影響

金属製品は長い間、希少で高価なものでした。

鋳物を作る鋳物師(いもじ)と呼ばれた職人は、時の権力者や有力寺院の管理、保護の下、鍋、釜、梵鐘などの製造に従事します。

室町時代以降には、各地の領主に請われて移住、技術が全国に広がり、現在に伝わる地場産業となるものもあります。岩手県の南部鉄器などが代表例です。

古代から続く鋳物は砂や泥を型材として利用し、比較的、簡単・自由に形を作りやすい反面、制約もありました。出来上がる製品が肉厚で重い、量産品として精密につくるには限界があるなどです。

家庭用品の鍋、釜は、長らく鋳鉄製が中心で、穴が空いたりすると修理して大事に使うものでした。その為に、専門の鋳掛屋と呼ばれる修理業者が存在していました。

しかし、昭和の時代になるとプレス加工(金属板材に力を加えて形をつくる)により、薄くて軽いものが大量に安く作れるようになり、鋳物鍋は急速に取って代わられてゆきます。

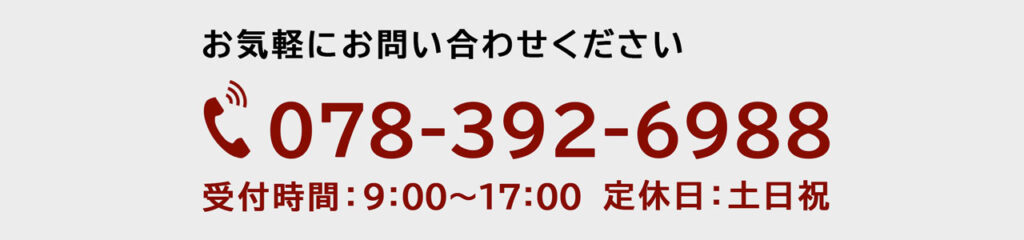

電話でのお問い合わせはこちら

メールでのお問い合わせはこちら

トピックス一覧へ戻る

神栄株式会社は、ベトナム・タイのローカル協力工場から鋳物及び金属製品を輸入販売しております。

ベトナムから8年以上、タイからは約40年以上の輸入実績があり、豊富な経験を持つスタッフを多数有しています。

リスクヘッジとコストダウンとして、ベトナム・タイからの調達をご検討頂きますようお願いいたします。

今後も現地スタッフと連携し、引き続き貿易、生産、コスト低減、リスクヘッジなど、鋳物CHINA+ONEでお客様により良いサービスを提供できるように、努力をしていきたいと思いますので、是非、タイ、ベトナムにお越しの際は、現場の視察に足を運んで頂ければ幸いです!